党委书记、董事长耿天宝。

党委书记、董事长耿天宝。

公司职工代表大会。

公司职工代表大会。

公司研发场景。

公司研发场景。

企业资质及平台。

企业资质及平台。

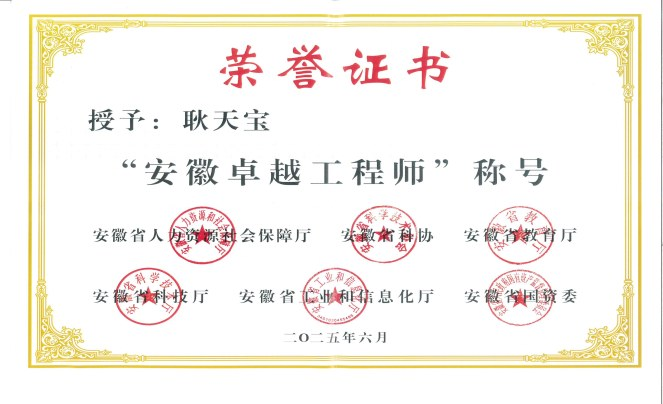

安徽卓越工程师荣誉证书。

安徽卓越工程师荣誉证书。

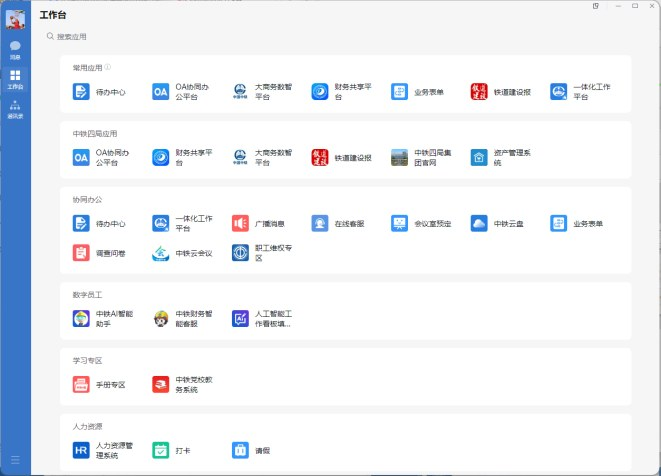

企业大商务数智平台。

企业大商务数智平台。

在国家大力培育新质生产力的时代浪潮中,传统建筑行业的转型升级迫在眉睫。中铁四局集团管理研究院(安徽数智建造研究院有限公司)成立于2015年,是中铁四局在新的历史发展阶段所成立的战略性组织机构,历经十年行业深耕,研究院从初期十余人的筹备小组发展成为三百余人的科技创新团队,在耿天宝(“安徽省工程师”荣誉称号获得者;研究院党委书记、董事长)的带领下,研究院以赋能行业高质量发展为使命,聚焦数字企业、智能建造、智能工厂、行业研究咨询等核心领域,构建了独特的创新发展体系,并孕育出以“理想主义、集体主义、完美主义、乐观主义”为核心的科研精神,为传统建筑业转型升级提供了宝贵的“四局样本”与实践路径,成为助力行业焕新升级、培育新质生产力的一支尖兵。

体制创新筑基,构筑新质生产力战略高地

新质生产力的诞生,离不开肥沃的制度土壤和坚实的资源保障。研究院深谙此道,从成立之初便致力于构建有利于创新潜能迸发的体制框架。

打造高端科研平台集群,激活创新引擎。通过数年的精心建设与积累,研究院成功跻身国务院国资委“科改企业”行列,并先后获得国家高新技术企业、国家科技型中小企业、安徽省工程研究中心、安徽省企业技术中心等多个重要资质与认定。此外,还获得了30余项专业资质认证。这一系列高能级平台和资质的获得,如同为技术孵化与创新安装了强大的“助推器”,为前沿技术和产品的研发创造了得天独厚的条件,显著提升了创新体系的整体效能。

保障研发投入强度,筑牢创新后盾。科技创新离不开持续稳定的资金支持。研究院近年来在研发投入上始终保持稳健增长,显示出对创新的坚定决心。数据显示,自2021年至2025年,研究院累计研发投入超过2亿元,占比18%以上,为各项研发活动的持续深入开展提供了坚实的资金保障和不竭的动力源泉,确保了创新链条的畅通无阻。

技术创新驱动,锻造新质生产力核心引擎

面对传统建筑行业劳动密集、效率低下、质量管控难、安全风险高等发展瓶颈,研究院基于多年技术积累,依托集团内部的丰富资源,在耿天宝的带领下,构建了软硬一体、横纵联通的“全景式”数智工程大体系,旨在最终实现项目生产、企业运营和产业生态的全面数字化,为新质生产力的成长供给核心养分。

数字企业:塑造企业“智慧大脑”。数字化转型是提升决策效率和管理精度的关键。作为智库型组织,管理研究院多年前就在为企业谋划数字化转型道路,2020年7月起,在集团内部正式启动了信息贯通工程,制定了一套全面的数字化转型规划方案。坚持“一切工作到项目”的理念,以工程项目为基本单元,以生产管理为主线,以经济活动分析为抓手,通过统一门户、统一认证、统一主数据等关键技术,成功整合了进度、成本、劳务、物资、机械、安全质量、财务等40余个原先分散独立的业务系统。中铁四局大商务数智平台建设工程,率先在全国建筑央企中实现了多项核心业务系统的全面信息贯通,打通了集团公司、子分公司、工程项目多个管理层级的数据壁垒,实现了“组织在线、业务在线、制度在线、生态在线”的管理目标,为企业装上了高效协同、智能决策的“智慧大脑”。在公司层级,先后开发了数据、业务与技术中台,以及“低代码”主数据管理系统,构建了建筑企业管理数字化的通用技术能力。

研发的“生产控制系统V1.0”被纳入安徽省首版次软件清单,“DICC建造云平台”获批安徽省重点工业互联网平台,便是这一领域成就的集中体现。智能建造:打通项目“高效神经”。智能建造是提升作业效率、保障安全质量的核心手段。研究院致力于将前沿技术融入施工一线。依托BIM、物联网、AI识别等技术,系统性梳理了不同专业场景的物联网产品地图,打造了超过150个智慧工地和智能建造示范项目,如京滨铁路、雄忻铁路等。

在研究院的前瞻布局下,重点推动了智能装备的研发与应用。充分融合AI识别、自动巡航、智能网联等技术,大幅提升了预制梁生产线上一系列移动机器人(如梁面振捣整平一体机、模板打磨喷涂一体机、智能张拉压浆台车、防水喷涂机器人等)的智能化水平,将“少人化、无人化”的人机协同作业推向了新高度。他牵头承担的安徽省智能建造重大课题,结出了累累硕果:全球首台套“隧道质量智能雷达检测分析系统”在2022年世界制造业大会上震撼发布,缺陷检出率不变的同时数据处理效率提升百倍;“智能悬臂造桥机”较传统挂篮综合工效提升30%以上;主持研发的“智慧工地3.0平台”及其系列专业化产品(如钻爆法隧道智能建造云平台、数字孪生系统)在苏锡常太湖隧道、CZ铁路、西堠门大桥等国家重大工程中成功应用,有力推动了项目的降本增效。这些成就正是“完美主义”精神对技术极致追求的生动写照。

产业互联:注入生态“协同血脉”。新质生产力的发展要求突破企业边界,构建协同共生的产业生态。研究院在产业互联层面取得了显著进展。通过系统接口的连接,实现了与业主、供应商、监管机构等各相关方的数据互通。

在与业务方对接上,成功接入中国中铁、国铁集团及地方监管平台,实现业务数据自动推送与融合。在与供应商协同上,创新探索产业融合运营模式,与宝武鄂钢、钢联网等十余家生态伙伴实现数据共享,提升了供应链响应速度。特别是通过财务共享系统与银行、税务的直连,实现了“产品流、信息流、资金流”的三流合一,极大地提升了运营效率。

其主责搭建的“建采云”平台,企业注册量达3146家、个人注册量达20326人,同步研发积分返利、平台抽成、预付卡、大宗物资专区优化、商城数据看板等功能,支撑平台完成年度采购订单2.31万笔,年度交易额突破5亿元。主持开发的“建造人才综合服务平台”,则为行业人才队伍建设提供了全周期服务与数据支撑。此外,研究院建设的机械设备及劳动力租赁比选平台、电商平台,进一步推动了产业链资源的高效配置,彰显了“集体主义”的协同共赢理念。

文化人才赋能,激发新质生产力内生动力

一切技术的进步,归根结底源于人的创造力和组织的活力。研究院的卓越成就,与“开放、平等、协同、自驱”的企业精神以及其独特的创新文化和人才战略密不可分,而这深深烙印着耿天宝董事长所倡导的“四个主义”精神。

“四个主义”引领的创新文化:理想主义体现在鼓励员工勇于探索、不断突破技术边界的核心价值观上。这种对行业未来的美好憧憬和改变行业的远大志向,是驱动研究院不断挑战尖端技术、攻克行业难题的根本动力。集体主义体现在极强的团队合作和跨部门协同精神上。它使得研发、市场、应用各部门能够紧密配合,心往一处想、劲往一处使,共同推动创新产品和解决方案的快速落地,形成了强大的组织合力。完美主义体现在对每一项技术、每一个产品、每一行代码的精益求精和极致追求上。从参与国家级平台建设到打造全球首台套装备,再到获得省部级乃至国家级奖项,无不渗透着对工作品质近乎严苛的标准,这是研究院科技成果高质量输出的重要保障。乐观主义则支撑着全体科研人员在面对前沿探索的不确定性、技术攻关的艰巨性和行业转型的复杂性时,始终保持积极向上的心态,敢于挑战、不畏失败、坚韧不拔。这种精神营造了“鼓励创新、宽容失败、敢于担当”的宝贵氛围。

构建高水平人才集聚高地:研究院拥有300余人的高素质团队,第一学历本科及以上占82%,这是一支以青年为主力、既懂工程又懂IT技术的复合型人才队伍。在耿天宝的带领下,研究院构建了极具吸引力的人才发展体系:双通道职业发展:建立管理、专业双通道,确保技术人才享有与管理岗同等的地位和待遇,破解了技术人才的职业天花板。动态人才流动机制:通过公开竞聘、定向流动等多种轮岗形式,打破部门墙,促进知识共享,培养了大量复合型产品经理和项目经理。科学评价与培养体系:建立关键岗位胜任力模型,推行任职资格认证,并运用绩效与能力双维度评估、360度评估等方法进行人才盘点,为高潜人才制定精准培养计划。同时,深化与清华、中科大等顶尖高校的合作,着力构建“创新链-人才链-产业链”三链融合的多层次创新人才平台,为持续创新储备了源源不断的智力资源。

中铁四局管理研究院的实践雄辩地证明,新质生产力的培育是一项系统工程。它既需要构建坚实的科研平台、保障持续的研发投入、实现关键技术的突破作为“硬支撑”;更需要塑造一种崇尚理想、注重集体、追求完美、保持乐观的创新文化,并构建激发人才活力的体制机制作为“软实力”。在董事长耿天宝的带领下,研究院将“四个主义”的精神内核深度化作驱动数字化转型与智能建造双轮飞驰的强大动力,为中国建筑产业整体焕新升级、培育壮大新质生产力提供了可资借鉴的宝贵路径与成功范式。未来,这支秉持“四个主义”的创新军团,必将在推动中国建造迈向中国“智”造的伟大征程中贡献更大的力量。 (蒋艳 何海浪 刘正)