发布日期:

刘东:全球“天眼”的中国织造者

文章字数:1484

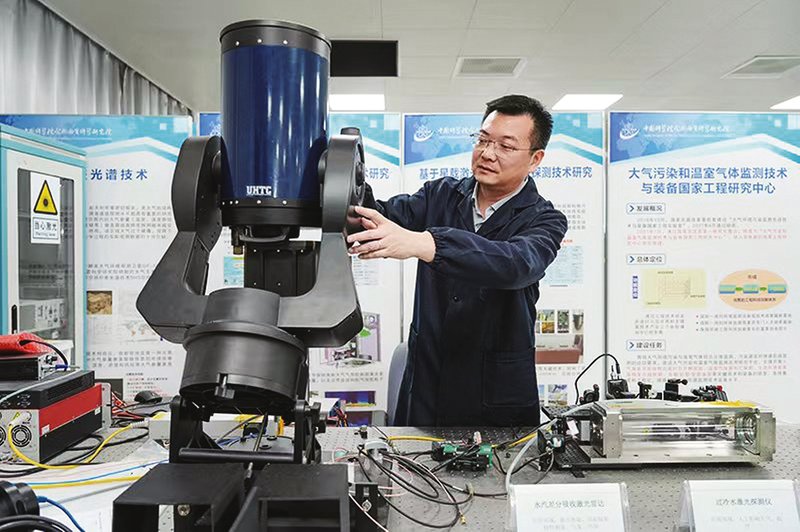

刘东在调试科普设备。

刘东在调试科普设备。 实验室里,刘东凝视着屏幕上流动的激光雷达探测数据,如同在解读地球的呼吸韵律。几天后,他将站在科普讲台上,将大气探测的奥秘化作孩子们眼中的星光。作为“最美科技工作者”,刘东在大气光学遥感领域深耕细作,同时在科普教育领域发光发热,为国家的科技进步与科学普及事业贡献着重要力量,他正以自主创新的科研精神和炽热的科普情怀,在科技强国的征途上镌刻着坚实印记。

织就“中国眼”

洞悉全球大气脉动

“我们正在用中国自主设备,为地球大气做‘CT扫描’。”刘东这样描述他主导构建的GAONet地基全球大气观测网络。这张覆盖全球的科技之网,标志着中国在全球大气观测领域迈出了坚实而关键的一步。它承载着中国科学家的智慧结晶——完全自主研发的小型化气溶胶激光雷达、全天空云图仪等核心设备,突破垂直廓线探测、全天时云量观测等关键技术壁垒。这些设备突破了多项技术瓶颈,实现了垂直廓线探测、全天时云量自动化观测等重要功能。

值得一提的是,相关设备采用中文操作系统,这一独特之处不仅彰显了中国科技的自立自强,甚至让外国科学家都“抱怨”希望有英文版本,刘东笑着回应:“这正是中国技术走出去的明证!”如今,这个“天眼”观测网已延伸至莫斯科等高纬度地区,未来将覆盖南美、欧洲,填补全球高纬度大气观测空白。

GAONet的核心使命,是实现对大气成分、云层及气象要素的四维立体观测。更深远的意义在于:所有数据在全球科研机构间开放共享,成为国际科研合作的基石。“我们不仅提供观测设备,更贡献中国数据智慧。”刘东的话语中透着坚定。

创新长征

从地面到星辰的攀登

刘东的科研征程是一部技术突破史。多年来,刘东及其团队始终致力于激光雷达大气探测技术及其应用研究。他们从最基本的弹性散射激光雷达探测技术起步,逐步发展到拉曼、差分吸收、多普勒、高光谱分辨、侧向散射探测,再到多种技术融合探测,不断攀登科技高峰。团队掌握的激光雷达大气探测技术广泛应用于气象观测、环保监测及光波大气传输研究等领域,其中部分技术为国内首创,在国际上也处于领先地位。

他们研制的激光雷达从地基到机载,再到星载,不断实现技术跨越。刘东主持的航空遥感系统大科学装置机载激光雷达研发、参与的我国第一颗激光雷达卫星载荷预研和研发等工作,都代表了国内该领域的先进水平。“有些技术路线在国际上也属前沿。”

面对AI浪潮,他创造性开发人工智能反演算法,让硬件与数据深度交融。这项突破为气候环境研究提供了新范式,使大气观测进入智能时代。他的科研图谱令人瞩目:主持国家级重大项目20余项,发表SCI/EI论文150余篇,获国内外发明专利30余项,荣膺安徽省科学技术一等奖等。

播撒科学火种

科技报国的另一重使命

“科普是科学家的天然责任。”刘东的科普课堂充满魔力。当他用“X光是压平的书本,CT是翻开的书页”比喻激光雷达探测原理时,孩子们眼中的迷雾瞬间消散。这样的场景在校园、科技馆频频上演,他坚持用生活化语言拆解复杂科学,设计互动实验,让知识在笑声中传递。

《科普法》颁布后,他更系统推进科普工作:开放实验室、培训中小学教师、开发科普课程。他坚信:“激发青少年的科学热情,就是铸造科技强国的未来基石。”这种执着源于深刻认知——科学家的价值不仅在于实验室的突破,更在于社会责任的担当。

从实验室到国际科研平台,从技术攻坚到科普讲台,这位科技工作者始终践行着双重使命:用自主研发的“中国眼”洞察地球大气脉动,以科学家的赤诚之心点燃无数探索的星火。在他心中,科技创新的价值不仅在于攀登高峰,更在于让科学之光照亮人类认知的边界——这正是刘东科研远征的终极坐标:为人类认知地球贡献中国智慧,让科技之光温暖世界每个角落。

(全媒体记者 韩如意)