发布日期:

《躲进房间的孩子》:揭示青少年心理危机背后的家庭密码

文章字数:1140

少年儿童是国家的未来、民族的希望。少年儿童的健康成长,事关全民健康、社会稳定和家庭幸福。然而,儿童青少年时期是心理健康问题高发时期。据统计,我国儿童心理健康问题的发生率在不断上升,越来越多的孩子遭受着焦虑、抑郁、自卑等困扰,甚至出现拒学、自伤等行为。党和国家高度重视儿童心理健康,今年国家卫健委提出行动方案——“儿科和精神卫生服务年(2025-2027)”。

《躲进房间的孩子——一个家庭治疗师的诊疗笔记》这本心理学著作,恰好涵盖了儿科和精神卫生这两个关键词。书中描写了37个家庭治疗案例,通过对一个个案例中家庭成员互动方式的剖析,对心理行为隐藏细节的敏锐辨识,展现了每位“熊孩子”症状背后深层次的家庭因素,如家庭成员之间的责任缺失、纠缠、边界不清,糟糕的夫妻关系等,同时,作者也提出了许多有针对性的指导性建议,帮助家庭学会重新审视关系,反思自我,从而改变相处模式,恢复良性的家庭互动模式。

作为中国心理卫生协会婚姻家庭心理健康促进专业委员会委员,作者葛毅在书中颠覆了传统认知:我们总试图矫正孩子的‘偏差行为’,却忽视了维持孩子心理症状的土壤,而土壤就是家庭环境。父母如何处理家庭不同阶段出现的问题,考验了他们的合作能力,父母合作得好,互相支持,处理孩子的问题就相对轻松,反之,就会遇到困难。父母合作困难,也会导致孩子的问题迁延不愈,甚至愈演愈烈。

区别于传统心理学著作,本书创造性采用\"双叙事\"结构。每个案例既呈现家庭成员视角的冲突现场,又同步展示治疗师对家庭结构的思考和干预策略,在37个案例中,读者可以清晰地看到治疗师如何通过探讨家庭成员对症状问题的不同看法,来讨论家庭固有的模式,让他们明白奇奇怪怪的心理症状,原来和家庭成员相互之间的关系紧密相连。紧密相连就相当于每个家庭成员都对患者的症状有所影响,当他们领略到:既然我和“患者”的症状有关,那我也可以做点什么,让症状缓解。当家庭相处模式(尤其是父母关系)发生了改变,维系“患者”症状的微环境也发生了改变,这样的话,症状失去了滋养的土壤,变得不复存在或者无关紧要,不再是困扰家庭的问题。

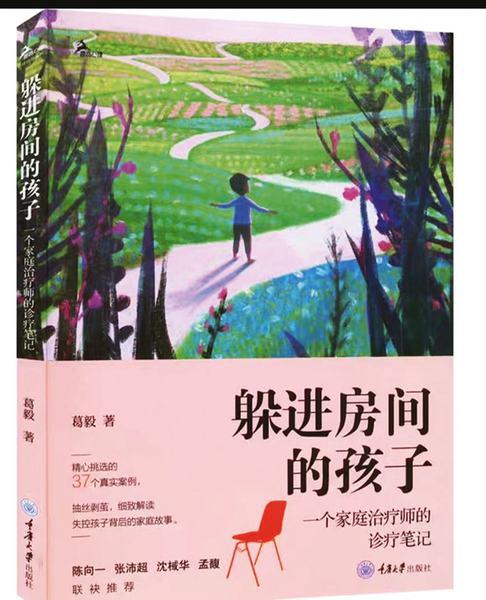

本书的另一个显著特点是其精美的插画,这些插画生动形象地描绘了“熊孩子”们的调皮捣蛋日常。每一幅插画都充满了活力和动感,不仅具有浓郁的生活气息,还充满了童真和趣味,这些插画不仅为本书增色不少,也让读者在阅读文字的同时,能够通过视觉感受到“熊孩子”们的生动形象,进一步增强了阅读的趣味性和代入感。这部融合临床智慧与人文关怀的作品,既是破解中国式家庭困境的解码本,更是献给千万家庭的治愈之书。据悉,本书被越南出版社引进,2025年4月越文版发行,可见本书所提到的家庭治疗经验,不仅有中国特色,也有普世性特点,本书不仅是我们安徽专家的智慧,也是人类的共同智慧结晶。

(全媒体记者 韩如意)