发布日期:

点燃科学星火,照亮创新未来

文章字数:1653

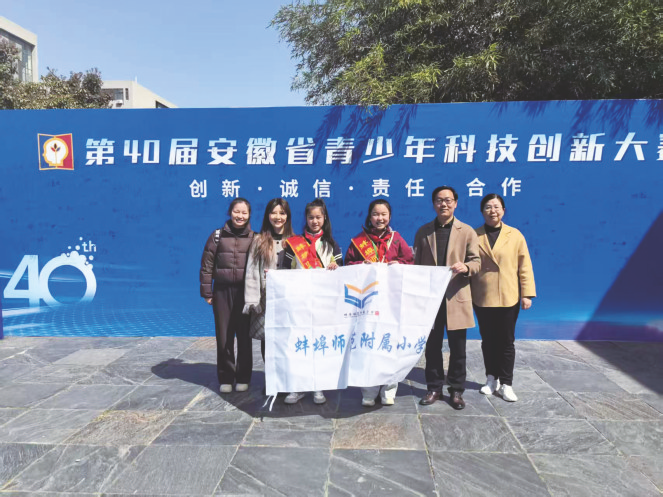

蚌埠师范附属小学师生参加省科创大赛。

蚌埠师范附属小学师生参加省科创大赛。  学生参加自己喜爱的建模社团活动。

学生参加自己喜爱的建模社团活动。 蚌埠师范附属小学自1952年建校以来,始终秉持“小学大雅”的办学宗旨,以“建清雅之所、塑儒雅之师、育博雅学子”为学校特色发展目标,通过知识积淀、经典教育、艺术熏陶、身体锻炼、心灵愉悦及技能教育,构建起传统与现代交融的特色教育生态。近年来,金良磊校长带领全体教职工,不断创新教学方法,探究学习策略,大力加强课程建设,充分发挥教科研在教育教学中的引领作用,全面提升学校教育教学质量。学校先后获得“国家级语言文字规范化示范学校”“全国青少年校园足球特色学校”,全国“双拥”活动先进集体,安徽省“特色小学”“示范家长学校”“文明校园”“红领巾示范学校”“红旗大队”“未成年人思想道德建设先进集体”,蚌埠市“示范小学”“平安校园”“消防安全教育示范学校”“科普教育基地”等光荣称号。

谋篇布局 助力学生科技梦想

“工欲善其事,必先利其器。”为保障学校科技教育的正常开展,学校合理优化功能分区,专门安排一间无人机训练教室,成功构建起理论教学与实践操作一体化的训练平台。学校始终践行“让每个科技梦想都有生长土壤”的育人理念,持续二十九年打造科技节,开创性地构建起“三位一体”科普实践网络——开发科技教育校本课程,在市级科学营搭建展示平台,依托建模、航模、电子制作、无人机社团实现个性化培养。正如金良磊校长在采访中强调:“当孩子们在教室亲手调试无人机螺旋桨时,那些闪烁的眼神,就是我们坚持创新的意义。”

多彩课程“双轮驱动”催开科技之花

为全面贯彻党的教育方针,落实“双减”政策,践行“五育并举”理念,学校还构建了贯穿全年级、覆盖全员的社团课程体系,涵盖人文、科技、艺术、运动等33类课程,让每一个学生都能找到属于自己的舞台。

每当周一和周五下午社团课的预备铃响起时,校园里顿时就热闹了起来,学生们自主选择参加自己喜爱的社团项目。对于五年级的许思颖同学来说,他最喜欢参加的是编程、建模社团活动,身为该校编程、建模社团的成员,她喜欢用刻刀、剪刀等工具进行模型拼装,并合理规划区域,进行创意场景设计,随着一项项指定任务的顺利完成,她享受到了科技带来的无穷乐趣。“我3年前就加入了建模社团,我很喜欢上建模课。”五年级的赵梦雅同学说,编程、建模、电子制作、无人机等社团开拓了她的视野,培养了她的动手能力和逻辑思维能力。据了解,在第40届安徽省青少年科技创新大赛上,许思颖同学设计的“自动收衣机”获省二等奖;赵梦雅同学研发的“智能公共卫生间”集成AI识别与动态消杀功能获省三等奖。这些成绩的取得,离不开学校持之以恒地普及科技教育。在学校这片科教沃土上,孩子们不断吸收养分,茁壮成长。

有些家长担心,进行各项科技创新训练比赛会不会影响学习?实践证明,参与科技赛事不但不会影响学习,还能很好地促进学习。一个科技创新项目会涉及许多学科知识,要求学生要有很高的综合素养,对提高学生的思维能力有很大的促进作用。每一项成绩的取得,学生的自信心得到了显著增强,每一次竞赛不仅是对其专业技能的检验,更是对其心理素质的深度锻炼。

结出硕果 各项大赛屡获大奖

厚积才能薄发,历久才能弥坚。蚌埠师范附属小学在国家、省、市级各类比赛中表现优异,学校共有200多人次的科技作品获奖。2012年,校电子制作队在全国电子制作锦标赛中获得团体第二名。2013年,校航模制作队在全省比赛中获男子单项第一名、第二名,女子单项第二名、第三名。2023年,荣获安徽省科技体育电子制作锦标赛建筑团体第一名。近年来,蚌埠师范附属小学不断创新与突破科技教育的形式与内涵,在科技+体育教育的基础上,尝试与德育教育相结合,培育科技伦理新认知,使科技教育成为德育的新载体,让创新精神与家国情怀同频共振。

从顶层设计的“蓝图规划”到学生眼中的“科学之光”,这所学校通过体系化的科学教育实践,让创新思维扎根校园,为“培养未来科学家”提供了生动样本。正如金良磊校长所言:“教育的意义不仅是传递知识,更是点燃火种——我们期待每颗星辰都能找到自己的轨道,闪耀科技强国的光芒。” (刘振娜 刘正)