发布日期:

宿州:“新质生产力”驱动下的“四链”深度融合 激发高质量发展新动能

文章字数:1937

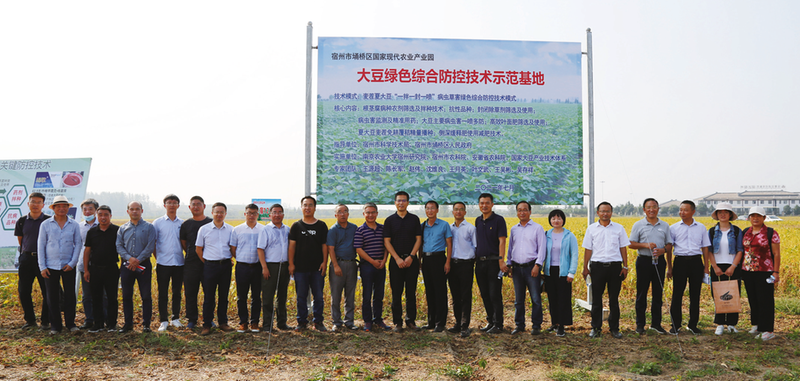

南京农业大学专家团队观摩宿州市“良种配良法,科技助力大豆大面积单产提升万亩示范片。

南京农业大学专家团队观摩宿州市“良种配良法,科技助力大豆大面积单产提升万亩示范片。  宿州市科技金融创新发展座谈会。

宿州市科技金融创新发展座谈会。  国家科技企业孵化器阿尔法。

国家科技企业孵化器阿尔法。  宿州市高新区众创空间优生态科技中心。

宿州市高新区众创空间优生态科技中心。  宿州市大运河遗址新貌。

宿州市大运河遗址新貌。  宿州市算力产业园数据中心外景。

宿州市算力产业园数据中心外景。  算力机房。

算力机房。 在皖北大地上,一场以科技创新为引擎的变革正在悄然推进。今年,安徽在“新春第一会”上将科技创新“置顶”,以科技创新引领新质生产力发展,其时已至、其势已成。在此次大会上,省委、省政府提出,强化高质量科技供给,推动高效能产业创新,培育高质量经营主体,营造高水平创新生态,畅通体制机制堵点,推动创新链产业链资金链人才链深度融合。宿州作为长三角唯一“云计算战略性新兴产业集群”,承担区域数字化转型使命。

日前,由宿州市大数据公司子公司广云智算科技公司部署的DeepSeek模型正式接入国家级平台——中国算力网OpenI启智社区。由广云公司统筹集中集约化建设的淮海智算中心,顺利完成昇腾910ProB国产算力与DeepSeek-R1国产模型的深度适配,实现了“国产模型+国产算力+国产云服务”全链条整合。目前,宿州已形成以数据中心为底座、人工智能为抓手的云计算产业链,成为新质生产力标杆,已建成汴水之畔超算中心、淮海智算中心、算力互联智算中心三大算力中心,2024年智能算力达到2077.8P、安徽省第三,算力节点与芜湖集群、长三角算力网实现互联互通。在算力应用方面,已经形成了互联网信息服务、软件研发、直播电商等特色板块,同时积极拓展集成电路设计、智能驾驶等场景。

宿州市以科技项目为抓手,锚定创新链、产业链、资金链、人才链深度融合的发展路径,通过系统性改革与精准施策,为区域经济高质量发展注入澎湃动能。2024年,多项科技创新指标创历史新高,“新质生产力”驱动下的宿州,一幅科技与经济深度融合的壮美画卷正徐徐展开。

全链条布局:从实验室到田间的创新突围

在宿州现代农业示范区的“大豆振兴协同创新工程”的试验田里,曾获安徽省大豆高产竞赛冠军的项目,以亩产达323.8公斤的突破性成绩,成为科技赋能农业的生动注脚。由中国农业大学牵头的科研团队正对“土壤生态与耕地可持续承载能力”展开深度攻关,这项涉及粮食安全根基的研究,已形成产学研用协同创新的样板。

据宿州市科技局局长李晓晖介绍,通过建立“基础研究-技术攻关-成果转化-场景应用”全链条项目体系,2024年宿州市实施省级科技攻坚项目6项,市级科技计划项目29项,带动了企业研发投入,特别是在生物育种、智能装备等关键领域,科技创新对产业升级作出积极贡献。

金融“活水”浇灌科创沃土

日前,宿州市组织召开全市科技金融创新发展座谈会,一场别开生面的“银企相亲会”成功举行。徽商银行、中国银行、建设银行等金融机构推广“科技贷”“人才贷”等信贷产品,加大对科技型企业的贷款投放力度,让在场的科创企业眼前一亮。

徽商银行宿州科技支行推出“科技研发贷”,该产品旨在为解决企业在科技研发、成果转化等关键阶段的资金需求,聚焦重大研发需求、关键核心技术攻关等重点领域,支持一批应用研发类项目、研产一体化类项目顺利成功落地的科创类融资产品,助力科技企业创新发展。

“我们通过‘创新积分制’为科技型企业精准画像,让金融资源向创新要素集聚。”国家金融监督管理总局宿州监管分局负责人表示。

人才磁场效应凸显

“选择宿州,看中的是这里‘给舞台更给后台’的人才生态。”刚入选安徽省“科技副总”的王教授如是说。

宿州通过“项目+团队+平台”的引才模式,构建起多层次人才梯队。2024年,新立项4个市级高层次科技人才团队,14名专家教授入选省首批“科技副总”,截至目前,累计引育省级高层次科技人才团队7个,市级团队42个。宿州市举办科技人才团队创新创业发展座谈讨论会、“创智融合,赋能宿州”博士创新创业座谈交流活动等人才对接活动。在市“新春第一会”上,49个科技创新贡献奖先进集体和149名先进个人获市委、市政府表彰,人才链与产业链的“齿轮咬合”愈发紧密。

创新平台构建生态闭环

随着皖北首个大豆生物育种中心投入运营,宿州科技创新平台建设迈入新阶段。这座占地5000平方米的研发基地,集成了基因编辑、智能育种等前沿技术,成为区域性农业科技创新策源地。与此同时,通过打造“通济”实验室这一包括各种类型的实验室、研发中心在一起的一个品牌,以及萧县液压智能控制技术研究院的落地,标志着宿州正形成\"基础研究-应用开发-产业孵化\"的创新生态圈。

目前宿州市已建成省级院士工作站6家,省级新型研发机构2家,省级企业研发中心21家,市级“一室两中心”60家。新获批省级特色产业研究院1家,省级企业研发中心9家。

四链融合不是简单的要素叠加,而是要通过制度创新实现化学反应。随着《宿州市“十四五”科技创新发展规划》的深入实施,这座千年古城正以科技创新的澎湃动能,书写着新时代高质量发展的崭新篇章。 (全媒体记者 朱明刚)