发布日期:

赵政国:科学研究越困难越美丽

文章字数:1113

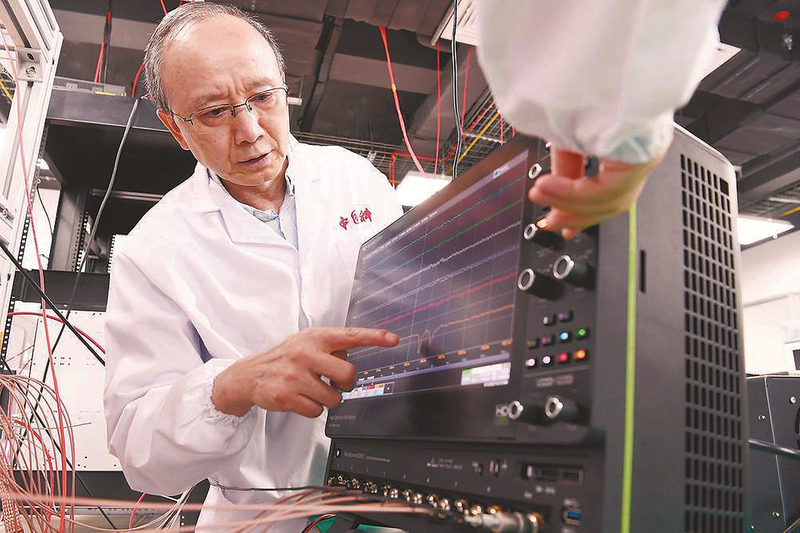

赵政国院士在实验室观察了解示波器上的探测器信号。

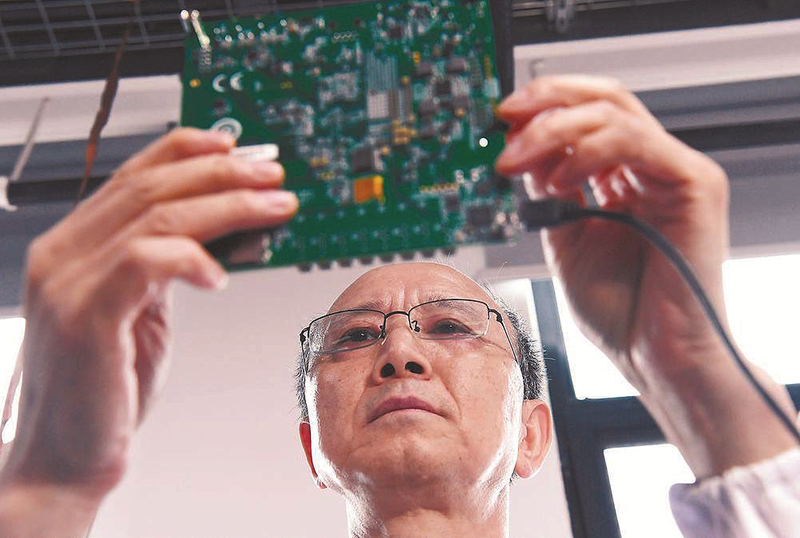

赵政国院士在实验室观察了解示波器上的探测器信号。  赵政国院士在检查探测器读出电子学电路板。

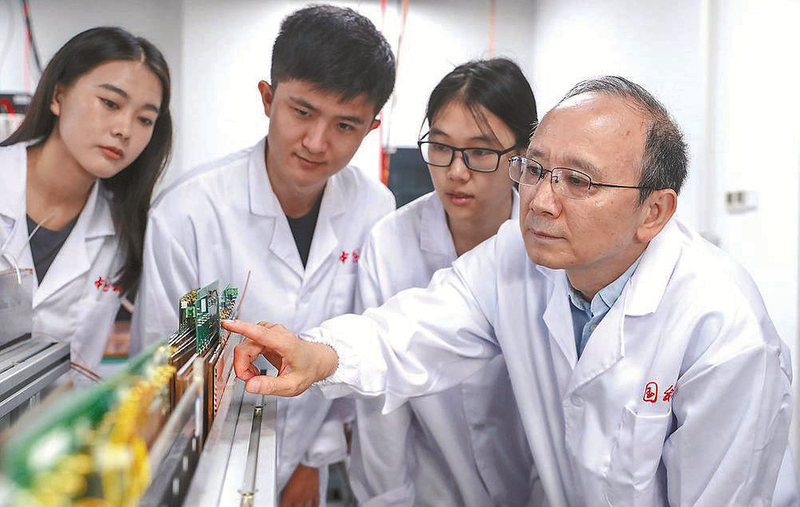

赵政国院士在检查探测器读出电子学电路板。  赵政国院士带领团队在探测器实验室开展关键核心技术攻关。

赵政国院士带领团队在探测器实验室开展关键核心技术攻关。 经过近百年的研究,科学家们建立了粒子物理的“标准模型”来描述微观世界:物质世界最基本的组分是由夸克、轻子(电子、中微子都属于轻子)和传递相互作用的玻色子(如光子传递电磁相互作用)组成的。上世纪60年代,包括英国科学家彼得·希格斯的几位科学家提出了希格斯机制,它通过神秘的对称性破缺机制给基本粒子带来质量。如果希格斯粒子被证实存在,万物质量的成因也将有解,这是回答宇宙本原性的“终极命题”,因此希格斯粒子也被称为“上帝粒子”。

2012年7月4日,欧洲核子中心大型强子对撞机(LHC)上的大型环形谱仪实验(ATLAS)和紧凑型缪子谱仪实验(CMS)宣布:发现希格斯粒子!提出希格斯机制的彼得·希格斯和弗朗索瓦·恩格勒因此获得了2013年度诺贝尔物理学奖。

“受实验条件限制,科学家在相当长的时间内不能直接找到希格斯粒子,于是便通过标准模型拟合方法间接寻找,这就需要提高R值的精度。”赵政国介绍,R值是正负电子湮没产生强子与一对正负缪子的领头阶截面的比值,其测量精度越高,对希格斯粒子质量拟合越有价值。在领导北京正负电子对撞机北京谱仪实验期间,赵政国主持进行了2-5GeV能区R值测量实验,将其精度提高2倍至3倍,由原来的15%左右改善到6%至7%。“这个结果轰动了当时国际高能物理界,为下一步寻找希格斯粒子起到重要作用。”

精密的探测仪器是许多重大发现的前提。ATLAS和CMS都是由来自约40个国家180多个大学和研究所参与的大型国际合作实验。作为目前世界最大的粒子探测器,ATLAS就像一台高速数码相机,安装在LHC四个对撞点之一,探测末态粒子的动能、能量和质量,并鉴别粒子类型。赵政国对ATLAS端盖缪子谱仪(MDT)的建造作出了重要贡献,他带领中国科大团队直接参加ATLAS实验希格斯粒子的寻找与探测,和中国其他参加ATLAS实验的研究人员一道,对希格斯粒子的发现作出了直接贡献。由于在北京正负电子对撞机北京谱仪实验和大型强子对撞机ATLAS实验中的重要贡献,赵政国于2012年当选为美国物理学会会士。2013年,他又当选为中国科学院院士。

粒子物理经过百年发展,破解许多未知之谜,极大地加深了人们对物质深层次结构和特性的了解,也极大地推动了科学技术的发展。但是随着研究不断深入,后来的科研工作者每前进一步需要付出更多努力。“科学研究永无止境,是一个不断迭代、完善和走向精准的过程。我们对微观世界的研究,还有很多未知的答案,需要新方法、新技术甚至思想观念的新突破。”赵政国认为,“如果未知答案能够轻易得到,反倒没有吸引力。科学研究越困难越美丽,越有挑战性,越是有意思。”

(安徽日报记者 徐国康 张理想 徐旻昊 摄影报道)